|

Historische Wohntradition im Schlossgarten

●

Unter den Eichen von Gut Drielake

●

Alte Gärten, neue Höfe

Historische Wohntradition im Schlossgarten

Zum Heidenwall (siehe

Reflexionen 5) zeitgleich ein

weiterer Heidenschreck: Die Leser der örtlichen Presse erfuhren dieser

Tage voller Verwunderung, die erst letztes Jahr eingestellte Leiterin

des Schlossgartens, Frau Trixi Stalling, sei entlassen worden. (Zeitungsberichte

seit 10.2.2007, hier v.a. NWZ vom 13.2.: „Gartenchefin wegen Wohnungsstreit

gefeuert“).

Die

Anteilnahme in der Bevölkerung ist groß, denn Frau Stalling hatte sich

bereits durch ihr kreatives Engagement einen Namen gemacht. Ihr

verdanken es viele Oldenburger, darunter der Verfasser, am Tag des

offenen Denkmals im September 2006 erstmals den von einer hohen

Backsteinmauer umgebenen Küchengarten betreten haben zu dürfen, der als

herrschaftlicher Nutzgarten bzw. als moderner Aufzuchtgarten bis dahin

für den Publikumsverkehr gesperrt war. Dieser historische Ort mitten im

Oldenburger Schlossgarten – derzeit hauptsächlich eine weite

Streuobstwiese – soll zukünftig permanent zugänglich sein, was eine

wesentliche Bereicherung der Parkanlage darstellt.

Der Küchengarten im Schlossgarten zu Oldenburg, mittlerer

Teil, Blick nach Nordwesten. Im Hintergrund die ca. 4 m hohe

Backstein-Ringmauer. Foto: Martin Teller, 10.9.2006 (FA-XXXI25).

Anlass der

Kündigung durch ihren Vorgesetzten, den Leiter des Landesmuseums für

Kunst und Kulturgeschichte (im Oldenburger Schloss) Prof. Dr. Bernd Küster,

war offenbar ein Streit um die Frage, ob die Gartenleiterin im

sanierungsbedürftigen Hofgärtnerhaus zu wohnen habe. Sie sollte ins

Obergeschoss unter dem Dach ziehen, dessen zumeist schräge Wände nur

kleine Fenster und keinen Balkon haben, während der Hauptteil des

Hochparterres inklusive größtem Raum und Gartenterrasse für

Ausstellungen und Veranstaltungen vorgesehen ist.

Prinzipiell

ist es zu begrüßen, dass der Schlossgarten einem (Kunst)Historiker untersteht,

wird damit doch die geschichtsträchtige Besonderheit des Ortes

unterstrichen, was nicht der Fall wäre, wenn dieser wie eine ganz

normale Grünfläche verwaltet würde. Aber auch als Fachmann für

Vergangenes wird man den Bedingungen und speziell den Wohnbedürfnissen

des gegenwärtigen Lebens verständnisvoll gegenüberstehen. Angestellte

sind nun einmal keine leblosen Ausstellungsgegenstände, die man beliebig

umsortieren kann. Wie alle Gartenpflanzen so braucht auch deren oberste

Pflegerin Licht und Raum zum Gedeihen. Ob es zumutbar ist, 30 Jahre –

ein ganzes Berufsleben lang und womöglich mit Familie – im Dachgeschoss

eines Hauses aus dem frühen 19. Jahrhundert zu leben (1808-11 erbaut,

solche Wohnsituationen nannte man in früheren Zeiten

„Dienstbotenzimmer“), ist im thematischen Zusammenhang dieser

Netzpräsenz allerdings nicht näher zu diskutieren.

Weiterhin

ist positiv zu vermerken, dass das ganze Haus bis 2008 zum 200jährigen

Bestehen des Schlossgartens gründlich saniert sein soll, was bei aller

Rücksichtnahme auf die historische Bausubstanz sicherlich eine sensible

Verwendung modernster Materialen und technischer Einrichtungen

einschließt, möglicherweise auch größere Dachschrägenfenster. Dabei

steht außer Frage, dass danach das Dachgeschoss in dem kleinen Haus in

irgendeiner Weise mitgenutzt werden muss. Jeder, der mit historischen

wie modernen Immobilien einigermaßen vertraut ist, weiß, wie schnell

nicht genutzte, besonders nicht geheizte Räume verfallen.

Die zum Küchengarten gelegene Südostseite des

historischen Hofgärtnerhauses im Schlossgarten zu Oldenburg. Foto:

Nordwest-Zeitung, Freitag, 16.2.2007, Nr. 40.

Auch die

Gretchenfrage der Residenzpflicht kann eigentlich nur befürwortet

werden. Sicher wäre es sehr zweckmäßig, wenn die „Hofgärtnerin“ hier

wohnen würde, um bei Bedarf auch nachts oder am Wochenende vor Ort zu

sein (was nicht heißen würde, permanent an Haus und Hofgarten gebunden

zu sein). Es mag zudem unseren romantischen Vorstellungen entsprechen,

unserer Sehnsucht nach geordneten Verhältnissen, zwischen Gärtnerin und

Garten eine räumliche wie ideelle Einheit herstellen zu wollen – in

einer Welt, die alles andere als wohlgeordnet und übersichtlich

erscheint. Aus historischer Sicht, d.h. genauer aus Sicht des

Historikers, hätte die Sache aber den besonderen Reiz der „gelebten

Geschichte“, was nicht mit zweckfreiem (oder allenfalls lehrreichem)

„Geschichte nachspielen“ zu verwechseln ist. Vielmehr wäre eine im

Garten wohnende und arbeitende „Hofgärtnerin“ die Fortsetzung einer

sinnvollen historischen Tradition, nur unter modernen Vorzeichen und mit

modernen Mitteln, und eben mit einer zu modernisierenden Wohnung.

Dieses

gewollte Lebendighalten von Historischem, das ein Historiker gewöhnlich

nicht verurteilen wird, enthält in diesem Fall aber einen grundlegenden

Fehler: den der Inkonsequenz. Nicht nur der unmittelbare Vorgänger von

Frau Stalling, Karl-Heinz Klima, hatte selbstverständlich das ganze Haus

zur Verfügung. Das galt gewiss auch schon für die ersten Hofgärtner,

Christian Ludwig Bosse und ab 1814 für seinen Neffen Julius Friedrich

Wilhelm Bosse, für die und deren Familien es gebaut und unterhalten

wurde. Nur als Herzog(sadministrator) Peter Friedrich Ludwig 1817

während der Renovierung seines Schlosses darin wohnte, wird der

Hofgärtner das Haus einige Zeit für seinen Herrn geräumt haben.

Entweder besteht man gemäß dem historischen Hintergrund also auf

voller Residenzpflicht der Gartenleiterin, dann ist dieser aber auch

entsprechend dem historischen Vorbild (und nach praktischem Verstand)

das ganze Haus zur Verfügung zu stellen, und zwar innen leidlich modern

gestaltet, denn die früheren Hofgärtner hatten auch ein jeweils

zeitgemäßes. Oder man will das Haus für Ausstellungs- und sonstige

Zwecke nutzen und damit die wahre historische Tradition eines reinen

Wohn- und Verwaltungsbaus stören. Dann muss die Gärtnerin aber woanders

in ordentlichen Verhältnissen leben können. Der Museumsdirektor haust

schließlich auch nicht in einer Nebenkammer des Schlosses.

Das

Hauptproblem in der Auseinandersetzung dürfte darin liegen, Frau

Stalling schon jetzt und ausschließlich ins unsanierte recht beengte

Obergeschoss zwingen zu wollen, was sich bereits aus organisatorischen

Gründen verbieten müsste, denn während der in diesem Jahr geplanten

Renovierung könnte sie dort ohnehin nicht wohnen. Wenn man stattdessen

die kulturellen Veranstaltungen in eines der Nebengebäude verlegte (oder

gar ein kleines Ausstellungshaus an der Mauer im Küchengarten neu

baute), bis zur Sanierung des Wohnhauses mit der Residenzpflicht warten

würde und Frau Stalling danach ein modern aber rücksichtsvoll

renoviertes historisches Einfamilienhaus, komplett inklusive Erdgeschoss

und mit größtem Garten der ganzen Stadt Oldenburg preisgünstig zur

Verfügung stellen würde, könnte sich nach Hoffnung des Verfassers der

Konflikt zu beider Seiten Wohlgefallen auflösen.

* * *

Wenige Tage später meldet die Presse unter

dem Titel Schlossgartenchefin darf doch bleiben (NWZ, Freitag,

23.2.2007, Nr. 46), man habe sich doch noch einvernehmlich einigen

können, womit die Kündigung sowie die Klage dagegen hinfällig werden.

Details waren nicht zu erfahren, aber die Hauptsache: Das Hofgärtnerhaus

wird auf Landeskosten renoviert und die Gartenleiterin

anschließend dort einziehen. Dies ist ganz im Sinne des Verfassers,

lässt sich

nun im Schlossgarten doch weiterhin gelebte Geschichte beobachten.

* * *

Vier Monate später erfuhren die

Zeitungsleser auch noch den Rest der Geschichte (NWZ, Donnerstag,

28.6.2007, Nr. 148, Stadt bekommt Schlossgarten-Museum): Im

Hochparterre des Schlossgärtnerhauses werden bis Frühjahr 2008 zwei

Ausstellungsräume zur Geschichte des Schlossgartens eingerichtet und der

Wohn- und Bürobereich vom Museumsteil durch eine Glaswand

abgetrennt. Die Schlossgartenchefin zieht ins Obergeschoss, darf aber

die Terrasse und den Küchengarten privat nutzen. Da scheint ein

tragfähiger Kompromiss gefunden worden zu sein, der beiden

Nutzungsansprüchen Raum lässt. Ein Gartenmuseum wird den Schlossgarten

zweifelsohne bereichern.

|

Martin Teller, 17. und 23.2., 1.7.2007 |

|

Unter den Eichen von Gut Drielake

Im Zuge der

Heidenwall-Ausgrabung und der geplanten Stadthafensanierung in

Oldenburg gerät der dazwischenliegende Hofplatz des ehemaligen

Gutes Drielake in den Blick, der historisch, möglicherweise

archäologisch und wegen des alten Eichenbestandes auch

ökologisch zu interessant ist, um ihn in einer Neubebauung

untergehen zu lassen. Entsprechende Gedanken hat der Verfasser

in einem Rundschreiben vom 30.9.2007 an einen Personenkreis

herangetragen, dessen Mitglieder aus unterschiedlichen Gründen

mit der Thematik betraut sind, und deren Zusammenwirken

letztlich in Stadtbildpflege mündet.

Gut

Drielake im Sanierungsgebiet Alter Stadthafen

Landschaftsgeschichtlich passende Straßennamen

Sehr geehrte

Damen und Herren,

seit einiger

Zeit werden die Bürger der Stadt Oldenburg seitens Politik

und Verwaltung in die laufende Debatte zur Bebauung des

Stadthafens einbezogen. Weil dazu Mitte Oktober ein

städtebaulicher Wettbewerb ausgeschrieben wird, möchte ich

als Historiker rechtzeitig einen Hinweis zur betreffenden

Siedlungslandschaft geben, dessen Berücksichtigung bei der

weiteren Geländegestaltung wünschenswert wäre. Ich habe ihn

einzelnen städtischen Verwaltungsmitgliedern und Archäologen

bereits im Zuge der Heidenwall-Grabung vorgestellt.

In der

Nordwest-Zeitung vom 11.9.2007 erschien eine Karte, die das

Sanierungsgebiet Alter Stadthafen umreißt, das ein Stück

östlich über das Bahngleis bei der Huntebrücke hinausreicht.

Möglicherweise noch innerhalb dieses Gebietes oder nur

wenige Meter östlich davon steht ein kleiner Hain mit hohen

Eichen, die das Gut Drielake umgaben. Dieser erstmals im

Spätmittelalter erwähnte Einzelhof, der den Grafen von

Oldenburg gehörte, wurde [Anfang] der 1990er Jahre

bedauerlicherweise abgerissen, ohne dass Haus und Gründstück

näher untersucht worden wären. Vor etlichen Jahrzehnten

wurde unter Historikern angenommen, das Gut könnte in

Zusammenhang mit dem etwa 1 km entfernten Heidenwall stehen

und ein zugehöriger Herrensitz gewesen sein. Da wir bislang

keinen sicheren Beleg für oder gegen diese These haben,

könnten vielleicht noch im Boden vorhandene (bei Umbauten

nicht beseitigte) Keramikreste Datierungsanhalte über die

Gründungszeit dieses Hofes liefern, der ein wichtiger

Kristallisationspunkt städtischer Entwicklung vom

Mittelalter bis zur Industrialisierung war. Insofern wäre es

sinnvoll, das kleine Areal mit den ohnehin schützenswerten

alten Eichen in die Stadthafen-Planungen einzubeziehen und

von jeglicher Bebauung auszunehmen.

Wenn der Ort

unangetastet bliebe, wäre es mit einer archäologischen

Untersuchung gar nicht eilig, die Stätte müsste lediglich

als dafür relevant vermerkt werden. Im Prinzip mache ich

hier den gleichen kostengünstigen und leicht umzusetzenden

Vorschlag wie anfänglich beim Heidenwall, das Flurstück

einfach als kleines Stadtgrün im Hafenbereich liegenzulassen.

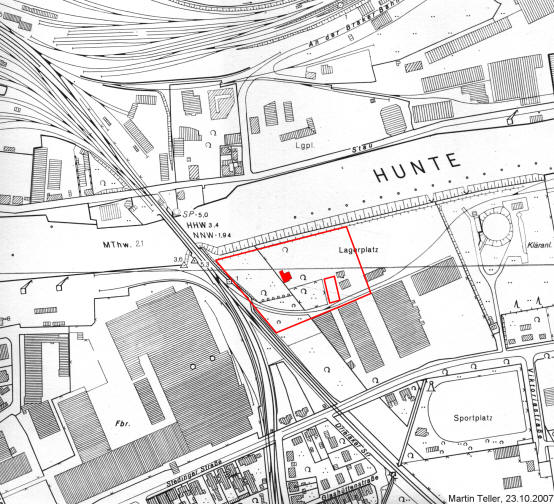

Auf der

beigefügten Karte von Anfang[/Mitte] der 1990er Jahre ist das jetzt

verschwundene Gutshaus rot [umrahmt, ein jüngeres auch

abgerissenes Wohnhaus rot] unterlegt und die Umgrenzung

seiner Hofparzelle rot markiert.

Lageplan des abgebrochenen

Gutes Drielake in

Oldenburg-Drielake auf dem Gelände der ehemaligen

Wagenbauanstalt, später Fa. Haniel & Co., jetzt Macco-Lager (mit

ggü. dem Brief präzisierten Einträgen nach weiterer

Forschung). Die historischen Hofländereien waren

deutlich größer, sie reichten bis an die heutige Stedinger

Straße und westlich über die Gleise hinaus. Markiert ist nur der unmittelbare Hofbereich, in dem

vielleicht noch datierbare Hausreste im Boden zu finden

wären. Bearbeitung von Teilen der Deutschen Grundkarte

1:5.000 Nr. 2815, -21 durch Martin Teller, 30.9./23.10.2007.

Bei der Gelegenheit

möchte ich die dafür Zuständigen noch einmal auf meine

aktuellen historisch-landschaftlich passenden

Straßennamensvorschläge hinweisen und um deren

Berücksichtigung bitten. Die Stadt hat sich offiziell zur

Maxime gemacht und in einem Verwaltungsverfahren

festgeschrieben, bei neu zu vergebenden Straßenbezeichnungen

zuerst an alte Flurnamen und geschichtliche Ereignisse zu

erinnern. Wie schon im Historienspiegel auf meiner Homepage

dargestellt [beim Aufruf

zum Schutz des Heidenwalls], habe ich entsprechend für

die neue Straße um IKEA zwischen Holler Landstraße und

Werrastraße den Flurnamen Wesenbrok vorgeschlagen

(analog zu Ellernbrok usw.). Angesichts der geschichtlichen

und archäologischen Bedeutung des in diesem Flurstück

liegenden Heidenwalls wäre es aber durchaus angemessen, die

Straße alternativ Am / Beim Heidenwall zu

nennen. (Die Bezeichnung Heidenwallweg wäre

demgegenüber ein Scherz, wäre der Wall ohne mein Engagement

doch beinahe „weg“ gewesen.)

Die Haupterschließungsstraße des Flughafengeländes sollte

gemäß dem wichtigsten dortigen Flurnamen Alexanderheide

genannt werden, was ich hiermit vorschlage. Vor Anlage des

Flughafens erstreckte sich hier eine weite „zivile“ Heide,

die seit dem 17. Jahrhundert aber auch als Exerzierplatz

genutzt wurde. Solche geschichtlich verwurzelten Namen

sollten bei allen Oldenburgern, die an einem individuell

unverwechselbaren Gesamtbild ihrer Stadt interessiert sind,

auf Zustimmung stoßen.

Mit

freundlichen Grüßen

Martin

Teller

Verteiler:

- Oberbürgermeister Prof. Dr. Gerd Schwandner

- Bezirksarchäologin Dr. Jana Fries

- Rats- und Bauausschussmitglieder Ursula Burdiek, Alexandra

Reith, Gerd Hochmann, Hans-Richard Schwartz

- Kulturdezernent Martin Schumacher

- Baudezernent Dr. Frank-Egon Pantel

- Leiter des Amtes für Verkehr und Straßenbau Hans-Joachim

Schatke

- Leiter des Amtes für Umweltschutz und Bauordnung Klaus

Büscher

- Leiter der Unteren Denkmalschutzbehörde Friedrich Precht

- Stv. Direktor des Stadtmuseums Udo Elerd

- Bürgervereinsvorsitzende von Neuenwege Birgit Kempermann

- Bürgervereinsvorsitzender von Osternburg-Drielake Helmut

Schultheiß

Oben: Das abgebrochene

Wohnhaus von Gut Drielake (im Lageplan rot unterlegt), Stedinger

Straße 141 a, Südost-Ansicht.

Im Hintergrund der südliche Arm der zweigleisigen

Eisenbahn-Klappbrücke über die Hunte (Baujahr 1952/53). Aufnahme

Herbst/Winter 1953 oder 1954.

Unten: Aus dem Nebel der Geschichte – der wohl nur selten

fotografierte rückwärtige Nordgiebel und ein Teil der Westseite

des viel älteren ebenfalls abgebrochenen Gutshauses Drielake

(Bauernhaus, dessen einstiger Standort im Lageplan rot umrahmt),

Bildausschnitt von 1954.

Fotos freundlicherweise zur Verfügung gestellt von Dr. Alf

Dieterle, dessen Familie in den 1950er Jahren in der

Parterre-Wohnung des Wohnhauses lebte.

Wie sich

inzwischen herausgestellt hat, liegt der alte Drielaker Hofplatz

gerade außerhalb des bisher geplanten

Stadthafensanierungsgebietes. Dennoch kann es nicht schaden,

frühzeitig auf bedeutsame Stätten innerhalb der ausgedehnten

Oldenburger Stadtviertel aufmerksam zu machen. Was wir letztlich

unter den Eichen von Drielake finden würden, ist noch gar nicht

ausgemacht. Wenn es keine stadtgeschichtlich bedeutsamen Funde

sondern nur ein wenig Erholung in einem Kleinpark sein sollte,

wäre das auch schon etwas.

In die gleiche Richtung zielen die Straßennamensvorschläge, die

zu einem gefälligen weil ortsindividuell "stimmigen" Stadtbild

beitragen sollen. Es sei daran erinnert, dass sich auf Flurnamen

bezogene Straßennamen nicht beliebig innerhalb der Stadtteile

verschieben lassen, wie das bei Personennamen meistens möglich

ist. Wenn wir schon einmal das seltene Glück haben, einen echten

Flurnamen oder einen wiederaufgefundenen Geschichtsort in einem

Straßennamen würdigen zu können, dann müssen wir das an seiner

einzigartigen historischen Stätte tun.

|

Martin Teller, 17. 10.2007 |

|

Alte Gärten, neue Höfe

Nördlich des

Oldenburger Wallringes wurde 2006-2008 das gesamte Areal

zwischen Heiligengeiststraße, Georgstraße und Finanzamt neu

beplant und bebaut. Für die dort entstandene Straße schlug der

Verfasser einen historisch stimmigen Namen vor, der sich passend

in das moderne Stadtbild einfügen würde: Schanzengärten.

Mitten in den einstigen

Schanzengärten (grün) liegt das

moderne Gebäudeensemble „Heiligengeisthöfe“ (um

H). Ausschnitt aus der Karte

„Oldenburg mit Umgebung 1821“, Niedersächsischer Städteatlas III

(Oldenburgische Städte) A 2, hrsg. von der Historischen

Kommission für Niedersachsen, Oldenburg 1961. Bearbeitet von

Martin Teller, 4.2.2008. Die nachgetragenen zwei Straßennamen

sind offizielle Benennungen der 1840er Jahre.

Brief des

Verfassers vom 17. Januar 2008, Ratsvorlage für den

Verkehrsausschuss der Stadt Oldenburg, der für

Straßennamenbenennungen zuständig ist:

Neuer

Straßenname im Neubaugebiet Heiligengeiststraße

Sehr geehrte

Damen und Herren,

gestatten

Sie mir einige Worte zu den im Bau befindlichen

Heiligengeisthöfen, bei denen auch eine noch zu benennende

Straße entsteht. Wie ich erfahren habe, wünscht der Investor

wohl einen entsprechenden Straßennamen, um damit Reklame für

sein Bauprojekt zu machen. Solch reinen Marketingnamen, die

meist nur den Augenblick des Verkaufs oder der Vermietung im

Sinn haben, sollten wir grundsätzlich sehr kritisch

gegenüberstehen, wenn wir die langfristige Wirkung von

Namensgebungen im Stadtbild beachten.

Historisch-landschaftlich gewachsene Bezeichnungen sind

immer künstlichen vorzuziehen, die niemals denselben Grad an

lokaler Originalität erreichen und nur Notlösungen an

„geschichtslosen“ Orten darstellen können. Das sieht die

Verwaltung ähnlich und hat sich darum zum Ziel gesetzt,

Flurnamen und Geschichtsbezeichnungen in Straßennamen zu

erhalten.

Nun kann man aus ästhetischen Gründen nichts gegen einen

Namen „Heiligengeisthöfe“ haben, weil „Hof“ stets Urbanität

betont, was am nördlichen Innenstadtbereich eindeutig

zutrifft. In Verbindung mit „Heiligengeist“ suggeriert der

Name allerdings die historisch falsche Annahme, in dieser

Gegend habe sich im Mittelalter ein „Heiligengeistviertel“

um die Heiligengeistkapelle (Lappan) befunden, dabei

erstreckten sich am Ort des Neubaus bereits die

außenliegenden Verteidigungsanlagen.

Ein überlieferter spätfrühneuzeitlicher Flurname nennt die

damalige Gärtenlandschaft in den geschleiften

Festungsanlagen Schanzengärten, und so (vielleicht

mit dem schönen Zusatz „In den“) sollte die hier entstandene

Straße am besten auch heißen. Man beachte die benachbarte

Grüne Straße, die ebenfalls Bezug darauf nimmt. Im

Schriftwechsel mit dem zuständigen städtischen

Sachbearbeiter Herrn Aden habe ich als Kompromiss

Schanzenhöfe vorgeschlagen, weil Hof/Hoff im

Plattdeutschen eben auch Garten bedeutet. Der Investor

könnte dann an der Hausfront zur Heiligengeiststraße immer

noch ein Schild „Heiligengeisthöfe“ anbringen, was sich eben

nur auf die heutigen Gebäude bezieht. Um historischen

Flurnamen und modernen Gebäudekomplex am deutlichsten

unterscheiden zu können, wäre freilich die Kombination von

Schanzengärten für die Straße und „Heiligengeisthöfe“

für die neuen Häuser ideal. (Die gesamte Baulichkeit hieße

dann „Heiligengeisthöfe in den Schanzengärten“).

Mit diesem

Schreiben wende ich mich an Frau Multhaupt von der SPD, Frau

Reith von den Grünen und Herrn Schwartz von der FDP, weil

sie Interesse an stadtgeschichtlichen Belangen und an zu

Oldenburg passenden Straßennamen gezeigt haben. Ich hoffe,

in der CDU-Fraktion und bei den Linken ebenfalls

entsprechende Ansprechpartner zu finden. Über allgemeine

Unterstützung dieser fachlichen Beratung würde ich mich wie

stets sehr freuen.

Man muss sich

einbringen, wenn man etwas beizutragen hat, auch wenn es

zuweilen einige Mühe macht. Eine demokratische Gesellschaft

beruht eben auf Bürgerbeteiligung. Dem Schreiben sind noch

einige Gedanken nachzutragen.

Unerwartet mag

das Geständnis des berufsgemäß geschichtsbewussten Verfassers

sein, private stadtbauliche Initiativen generell zu bewundern

und die Schaffung neuer Baulichkeiten vielfach zu begrüßen. (Die

Bewertung einzelner Bauvorhaben hängt natürlich von deren

Gestaltung ab, und davon, ob sie sich stimmig in das gesamte

Stadtbild einfügen, was Rücksichtnahme auf historisch

Gewachsenes einschließt.) Auch ist die Namensneuschöpfung

„Heiligengeisthöfe“ (nach Privatmeinung des Verfassers) durchaus

schön; jedenfalls nicht so völlig unpassend wie die jungen

Bezeichnungen „Burghöfe“ und „Am Cäcilienhof“ – beides

historisch unkorrekte Kunstnamen, die alte Flurnamen überfahren

und nur temporäre Marketingobjekte darstellen, die aber späteren

Generationen dauerhaft im Stadtbild hinterlassen werden.

Hier im Norden

der Altstadt gibt es zwar den historisch belegten Begriff „Außer

dem Heiligengeisttor“, mit dem alles städtische Weideland

außerhalb des Tores bei der Heiligengeistkapelle bezeichnet

wurde. Die so benannte Gegend erstreckte sich nördlich

allerdings bis zum Bürgerbusch und endete im Westen in dem

Bereich, wo gefühlsmäßig die Gegend „Außer dem Haarentor“

anfing. Beide Begriffe sind reichlich ungenau und stellen keine

Lokalität, keinen Flurnamen im engeren Sinn dar, wie zum

Beispiel der Melkbrink, auch keinen „Hof“ im Sinne von Garten,

wie die mittelalterlichen Höfe von Bürgern und Geistlichen auf

dem Ehnernesch, worunter hier natürlich kein Bauernhof oder

Stadthof zu verstehen ist, die es in dieser früher fast

gebäudefreien Gegend nicht gab.

Dagegen hält der nach Schleifung der Wälle aufgekommene Flurname

Schanzengärten die historische Landschaftssituation zu

Beginn des 19. Jahrhunderts fest, worauf bereits der verstorbene

Straßennamenexperte Friedrich Schohusen aufmerksam gemacht hat.

(Die Oldenburger Straßennamen, Band 1, Oldenburg 1977, Artikel

Grüne Straße, S. 96-97.) Um diesen originalen und originellen

Flurnamen im Stadtbild zu erhalten, hat der Verfasser ihn als

Straßennamen vorgeschlagen. Bekanntlich war Oldenburg rings um den

Innenstadtkern von später abgetragenen und bebauten Schanzen

umgeben, die besonders nach Norden eine ausgedehnte Fläche

einnahmen. In dem hier entstandenen Viertel befinden sich eine

Reihe bedeutender öffentlicher und privater Bauten –

Peter-Friedrich-Ludwigs-Hospital, Wallschule, St. Peter-Kirche,

Pius-Hospital, NWZ-Hochhaus, Garnisonkirche, ehem. Lehrerseminar

(Staatshochbauamt), Finanzamt, Kaufhaus CCO, Stadtmuseum –, die

dazu beitragen, Oldenburg ein individuelles Gesicht zu geben.

Solche Individualität wünscht man sich auch bei unseren

Straßennamen, die, wenn sie sich von typischen Straßennamen

anderer Städte oder von überall möglichen reinen Kunstbezeichnungen unterscheiden

wollen, eben Bezug auf unsere Geschichte und hier gewachsene

Namen nehmen müssen. Ein Straßenname „(In den) Schanzengärten“

passt zu den benachbarten Wallanlagen, dem gliedernden

Grüngürtel um die Altstadt, der sich großer Wertschätzung

erfreut. Die Thematik „Umwandlung militärischer Schanzen in

bürgerliche Gärten“ passt auch allgemein zur Gartenstadt

Oldenburg, berücksichtigt gleichzeitig ihre Geschichte als

Festungsstadt und ihr architektonisch bedeutsames Wachstum im

Verlaufe des 19. Jahrhunderts.

Übrigens hatte

der Verfasser im Schriftwechsel mit der Stadt Sommer 2006

mehrere geschichtlich passende Straßenbezeichnungen erwogen

(etwa einen Bezug zum ehemals benachbarten Neuen Haus, einstige

Gastwirtschaft, heute dort das Finanzamt) und vorgeschlagen,

hier zwei Straßennamen zu vergeben. Das böte auch die

Möglichkeit, den hinteren Straßenteil nach den Schanzengärten

zu benennen, während der zur Heiligengeiststraße gelegene dann

durchaus Heiligengeisthöfe genannt werden könnte. Wenn es

aber nur einen Straßennamen geben soll, ist nach dargelegter

Auffassung immer das geschichtlich Originale vorzuziehen. Doch

spricht überhaupt nichts dagegen, die neue Gebäudegruppe

unabhängig vom Straßennamen als „Heiligengeisthöfe“ zu

bezeichnen und dies auch durch einen Schriftzug an den Häusern

kenntlich zu machen. Durch Verwendung des Flurnamens unter

Einbeziehung des vom Investor bevorzugten Namens für die

Gebäude entstünde der Stadt kulturell, stadtbildlich und auch

nach Marketinggesichtspunkten („urbanes Wohnen/Handeln bei nahem

Stadtgrün“) ein Mehrwert. Außerdem ließe sich so

privatwirtschaftliches Engagement würdigen, ohne dabei

wirtschaftlich legitimes Gewinnstreben als absoluten Maßstab zu

begreifen und ihm so die Rolle des Heiligen Geistes

zuzuschreiben, an den derart benannte Höfe doch eigentlich

erinnern sollten.

|

Martin Teller, 4.2.2008 |

|

Historische Wohntradition im

Schlossgarten

●

Unter den

Eichen von Gut Drielake

●

Alte

Gärten, neue Höfe

|